ISS 反对Tesla为 Elon Musk 提议的天价薪酬计划,这对特斯拉的股价意味着什么?

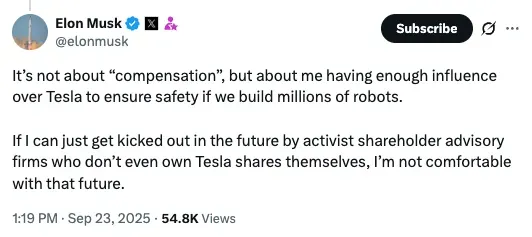

最近,特斯拉又一次成了焦点。这次不是因为新车,也不是因为AI,而是马斯克那份“天价”薪酬方案。代理投票机构 ISS 建议股东投反对票,理由是——方案规模太夸张、结构太复杂。特斯拉则在 X 上直接回怼:“ISS 又一次完全忽略了投资和治理的根本逻辑。”

这种公开的对立场面,其实就是市场最容易放大情绪的信号。对投资者来说,它不仅是个“CEO拿多少钱”的问题,更是公司治理和股东信任的问题。ISS 的反对,会让人重新思考特斯拉的控制权结构、董事会独立性,以及未来可能出现的稀释风险。而公司强硬的回应,又可能让外界怀疑内部决策是不是过于“以人带企”。

从股价角度看,这类事件往往带来短期波动。投资者最关注的,其实是“这事最后怎么落地”。如果投票结果悬而未决,市场就会先行反应:部分人担心方案被否,担心公司治理问题拖慢战略执行;另一些人则认为方案终会通过,甚至看成马斯克继续带队冲刺的信号。买卖两方的情绪一碰撞,波动自然就出来了。

当然,若方案最终通过,也未必就是利好。毕竟,这份计划里涉及上亿股期权和极高的业绩门槛,即便只实现一部分,也可能带来不小的稀释压力。对一些机构投资者来说,这种“解锁后潜在的摊薄”,会让他们重新评估特斯拉的估值。简单讲,就是原本的成长故事能否抵消掉这些新成本。

但话说回来,市场也不一定会因此失去信心。很多分析师仍认为股东通过方案的概率很高,理由很现实——马斯克的存在本身就等于特斯拉的核心故事。只要他继续留任、继续推进无人驾驶、机器人等计划,这家公司就还有故事可讲。短期内,这种情绪可能反而支撑股价。

真正需要关注的,是接下来能不能兑现目标。如果投票通过了,但FSD进展、交付增长、人形机器人都迟迟没突破,那这场薪酬争议就会变成“兑现焦虑”,届时市场可能重新计价。

这次薪酬风波其实不只是“马斯克值不值一万亿”的问题,而是一次关于信任、控制权和成长逻辑的测试。要么它强化市场信心,要么它暴露特斯拉的新不确定性。而在股市里,信心和不确定性,往往比数字更能决定短期波动。

美国证监会(SEC)注册的持牌主体(SEC编号:802-127417);美国金融业监管局(FINRA)的认证会员(中央注册登记编号CRD:325027);受美国金融业监管局(FINRA)和美国证监会(SEC)监管。

在美国财政部下设机构金融犯罪执法局(FinCEN)注册为货币服务提供商(MSB),注册号为 31000218637349,由金融犯罪执法局(FinCEN)监管。

BIYA GLOBAL LIMITED 是新西兰注册金融服务商(FSP), 注册编号为FSP1007221,同时也是新西兰金融纠纷独立调解机制登记会员。